外壁材(外装材)の種類|人気のサイディングを含む7種の特徴

鈴木良太【外壁塗装110番 代表】

鈴木良太【外壁塗装110番 代表】

幼少の頃、二世帯住宅に住んでいた祖母が悪徳業者に騙されたのをきっかけに外壁塗装110番を立ち上げました。累計20,000件を超えるお客様からの相談や、一級塗装技能士の資格を持つプロの職人に話を聞き、より正確な情報を掲載できるよう心掛けています。

宇野清隆【株式会社カルテット 代表】

宇野清隆【株式会社カルテット 代表】

職人暦20年、他の塗装店にも技術などを教えるプロ中のプロ。日本ペイント、アステック、その他の大手塗料メーカーから全国1位の実績と表彰。審査の厳しいホームプロでは、毎年顧客満足優良店に選ばれる。

児玉圭司【株式会社児玉塗装 代表】

児玉圭司【株式会社児玉塗装 代表】

名古屋市で地元のお客様に愛されて50年。児玉塗装の3代目。16歳の若さで塗装業入りし、趣味も特技も塗装。圧倒的な知識と技術でお客様からの満足度も高い。

昔はモルタルが一般的でしたが、現在はサイディングが7~8割と圧倒的なシェアを占めています。サイディングは、デザインも豊富で、工場で作ったものを現場で設置するため品質も安定しています。また、設置する手間が楽なので人件費も安くなり、サイディング材を使った家は総額が安くなります。

外壁材の種類と特徴

※外壁塗装に使われる塗料の種類(グレード)は「塗料の種類や特徴」にまとめています。

外壁材の種類は様々なものがありますが、現在では7~8割が窯業系サイディングを使用しています。

2021年に実施された日本窯業外装材協会の調査「戸建住宅市場における外壁材素材別シェア」によると素材別のシェアは以下の通りです。

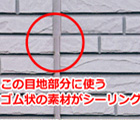

サイディングは、板状の外装材を貼り付けた外壁で近年の主流の工法です。サイディングの素材には、アルミ、スチール、セメントなどがあり、同じサイディングでもタイプが異なります。

サイディング外壁の共通する部分として、外装材の目地を埋めるシーリングの存在が挙げられます。この部分は年月によって劣化しやすいため、サイディングを塗装する際はシーリングも一緒に交換します。

目次

サイディング

窯業(ようぎょう)系サイディング

窯業サイディングとは、セメントと繊維質や無機物を混ぜて板状に成形し、養生・硬化させた外壁材です。現在では7~8割の住宅が窯業系サイディングを使用しています。

窯業サイディングとは、セメントと繊維質や無機物を混ぜて板状に成形し、養生・硬化させた外壁材です。現在では7~8割の住宅が窯業系サイディングを使用しています。

これだけ多く普及したのは、地震に強い、耐火性に優れている、デザインが豊富、価格帯が幅広く安く施工が可能などの理由が上げられます。

特にデザインは、シンプルなものから本物のようなタイル調、石積み調など色々な商品があるため、どんな外観でも対応できます。

| メンテナンス周期 | 7~10年 |

| 耐用年数 | 30~40年 |

| 単価 | 3,000~5,000円/㎡ |

| よく見られる劣化現象 | シーリングのひび割れ、ボードの反り、チョーキング、色あせ、藻やカビ |

金属系サイディング

金属系サイディングは、ガルバリウムやアルミニウム、ステンレスの鋼板が使用されたサイディングです。

金属系サイディングは、ガルバリウムやアルミニウム、ステンレスの鋼板が使用されたサイディングです。

窯業系サイディングと比べ、長期間メンテナンスの必要が少ないのが大きなメリットです。また、水分を吸収しない鋼板製の表面のため耐凍害性にも優れているので、寒冷地で使われることが多いです。

今までは、窯業系サイディングと比べデザイン性に劣っていましたが、レンガ調や石積み調などのデザインも出てきており、人気も高まってきています。

| メンテナンス周期 | 10~15年 |

| 耐用年数 | 30~40年 |

| 単価 | 4,000~7,000円/㎡ |

| よく見られる劣化現象 | チョーキング、サビ、浮き、剥れ |

木質系サイディング(ウッドサイディング)

木質系サイディングは、天然の木に塗装をして仕上げたサイディングです。本物の木にしか出ない温かみがあり、木目がデザインになるため、全く同じデザインになることがありません。また、断熱性能に優れています。

木質系サイディングは、天然の木に塗装をして仕上げたサイディングです。本物の木にしか出ない温かみがあり、木目がデザインになるため、全く同じデザインになることがありません。また、断熱性能に優れています。

一番使われているのが、レッドシダーを使ったベベルサイディングで、価格は、平米当たり4,600~11,800円です。他には、ひのきと秋田杉を使ったモダンウッドやウイルウォールなどの商品があります。

デメリットとして、木なので水分に弱く、水が貯まったまま乾燥しない日が続くと腐りやすくなる点、小まめなメンテナンスが必要になる点があります。

木の種類により耐久性に優れたものもありますが、上記のような欠点はあります。また、窯業系サイディングに比べて価格が高いです。

| メンテナンス周期 | 8~12年 |

| 耐用年数 | 20~30年 |

| 単価 | 5,000~8,000円/㎡ |

| よく見られる劣化現象 | チョーキング、色あせ、藻やカビ、腐杤 |

樹脂系サイディング(塩化ビニル樹脂)

樹脂系サイディングは、日本ではまだあまり馴染みが薄いサイディングですが、アメリカでは外壁材の50%を越えるシェアを誇る素材です。劣化しにくい材質で、塩害や凍害など耐候性にも優れています。

樹脂系サイディングは、日本ではまだあまり馴染みが薄いサイディングですが、アメリカでは外壁材の50%を越えるシェアを誇る素材です。劣化しにくい材質で、塩害や凍害など耐候性にも優れています。

一番の特徴は、シーリングを使っていないので目地の補修がいらない点です。また、窯業系サイディングの1/10以下の重さなので、今ある壁の上から取り付けることも可能です。

デメリットは、見た目が少し安っぽい点、カラーバリエーションが少ない点、遮音性が低い点です。

| メンテナンス周期 | 10~20年 |

| 耐用年数 | 20~30年 |

| 単価 | 7,000~9,000円/㎡ |

| よく見られる劣化現象 | チョーキング、色あせ、ひび割れ |

モルタル

モルタルの壁は、ラスという針金の網などの上に、砂と水、セメントを混ぜて練り上げたモルタルを左官コテで塗りつけた外壁材です。

1980代までは主流でしたが、施工に手間がかかるため最近ではあまり用いられなくなった工法です。しかし、外壁塗装を必要とする年代の家屋では、まだまだモルタルが少なくありません。

模様の造り方によって4種類に分かれ、名前や性能が異なります。

| メンテナンス周期 | 7~10年 |

| 耐用年数 | 20~30年 |

| 単価 | 2,000~4,000円/㎡ |

| よく見られる劣化現象 | チョーキング、塗膜の剥離、ひび割れ、色あせ、藻やカビ |

⇒ モルタル外壁の特徴や模様の種類、塗装する場合の費用相場はコチラ

ジョリパット

ジョリパットとは、モルタルの上に施工するフランス生まれの塗り壁材です。砂と塗料を混ぜて作られるので、表面がザラザラになります。

ジョリパットとは、モルタルの上に施工するフランス生まれの塗り壁材です。砂と塗料を混ぜて作られるので、表面がザラザラになります。

特徴は、安価で、耐候性や防汚性に優れていて色あせしにくく、カラーバリエーションや仕上げ方法などが豊富です。また、モルタルの弱点であるひび割れも少ないです。

ただし、10年に1度は塗装は必要です。一般的なシリコン系の塗料でも塗装はできますが、デザインや質感を損なうので、アイカ工業のジョリパットフレッシュを使うことが多いです。この塗料は、単価が通常の塗料より安いのですが、通常の壁よりも塗料を多く使います。

吹き付けタイル

吹き付けタイルとは、表面が凸凹になるように異なる種類の塗料で3層にして1~5ミリ程度の厚さで吹き付ける複層仕上です。

吹き付けタイルとは、表面が凸凹になるように異なる種類の塗料で3層にして1~5ミリ程度の厚さで吹き付ける複層仕上です。

仕上げの方法には、中粒仕上げと表面を潰す押さえ仕上げがあり、それぞれ模様が違います。通称、ボンタイル、玉吹きと呼ばれる模様です。

表面はツルツルしているため、リシンやスタッコに比べて使う塗料の量が少なくなります。弾性タイプもあり、モルタルの弱点であるひび割れを起こりにくくするものもあります。

リシン

リシンとは、薄付け仕上げ塗材と呼ばれる仕上げの方法です。見た目は、表面に細かい砂粒がありザラザラしていて、艶もありません。

リシンとは、薄付け仕上げ塗材と呼ばれる仕上げの方法です。見た目は、表面に細かい砂粒がありザラザラしていて、艶もありません。

これは塗料と一緒に砂粒を混ぜて吹き付けるため、このようなデザインになります。仕上げ方法の中で一番安価です。

素材には、セメント系とアクリル系のものがありますが、現在はアクリル系が主流です。ひび割れを起こりにくくする弾性リシンもありますが、元々の塗膜が薄いためあまり意味がなく、弾性系なので汚れやすいです。そのため、ひび割れを気にするなら他の仕上げ方法をお勧めします。

再塗装する場合は、リシンの下地は吸い込みが激しいので、しっかりと下塗りを吸わせてから中上塗りをする必要があります。

スタッコ

スタッコとは、厚付け仕上げ塗材と呼ばれる仕上げ方法で、リシンを厚くしたものだと考えておいて問題ありません。5~10ミリ程度の厚さで吹付けます。

スタッコとは、厚付け仕上げ塗材と呼ばれる仕上げ方法で、リシンを厚くしたものだと考えておいて問題ありません。5~10ミリ程度の厚さで吹付けます。

素材もリシンと同じく、セメント系とアクリル系のものがあり、現在はアクリル系が主流です。見た目は、表面が凸凹でザラザラしています。

また、弾性スタッコもあるので、モルタルの弱点であるひび割れを起こりにくくすることもできます。

デメリットとして、塗り替える際に、リシンや吹き付けタイルに比べ約3倍の塗料を使用するので料金が高くなります。作業の手間や時間もかかります。

ALC(軽量気泡コンクリート)

ALCとは、軽量気泡コンクリートのことです。正式名称は、Autoclaved(オートクレーブ養生) Light weight(軽量気泡) Concrete(コンクリート)です。

ALCとは、軽量気泡コンクリートのことです。正式名称は、Autoclaved(オートクレーブ養生) Light weight(軽量気泡) Concrete(コンクリート)です。

わかりやすく言うと、通常のコンクリートの耐久性は強いが重いという欠点を克服して、重さの約4分の1にした軽いコンクリートです。

日本で最も有名なのが、旭化成のへーベルハウスなので、ALC=へーベルハウスだと思っている人も多いです。

原材料は、珪石、セメント、生石灰なのでシックハウス症候群の原因となる有害な化学物質やアスベストを含んでいないため人体に無害で、リサイクルが可能な環境に考慮した建築資材です。

不燃材で断熱性に優れており熱伝導率はコンクリートの約1/10です。戸建住宅の外壁には、厚み50mmのALC板が使われます。

ALCにも水に弱いという弱点があります。そのため、塗装が剥がれてしまうと劣化する恐れがあるので、早めに再塗装する必要があります。また、サイディングと同じく目地部分があるので、シーリングの補修は必須です。

| メンテナンス周期 | 10~15年 |

| 耐用年数 | 50~60年 |

| 単価 | 7,000~10,000円/㎡ |

| よく見られる劣化現象 | チョーキング、塗膜の剥離、ひび割れ、色あせ、藻やカビ |

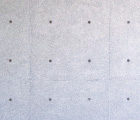

RC(鉄筋コンクリート)

RCとは、鉄筋コンクリートのことです。正式名称は、Reinforced(補強された) Concrete(コンクリート)です。

RCとは、鉄筋コンクリートのことです。正式名称は、Reinforced(補強された) Concrete(コンクリート)です。

RCと鉄筋コンクリートは別物と言う方もいますが、同じものです。鉄筋を入れることにより、コンクリートの圧縮の力に強いが、引っ張られる力に弱いという欠点を補強しています。

鉄筋コンクリートは、気密性が高く、耐熱性、遮音性、耐震性、耐久性に優れているといった特徴があるだけではなく、デザインの自由度が高い材です。またコンクリートは、不燃材で耐火性があるため、建物全体が耐火構造と言えます。

デザインは、打ちっぱなしと呼ばれ表面に撥水剤を塗る方法や、表面にリシンや吹き付けタイルという仕上げ材を吹き付けて仕上げる方法があり、様々な表現が可能です。

| メンテナンス周期 | 15~20年 |

| 耐用年数 | 60~100年 |

| 単価 | 30,000~50,000円/㎡ |

| よく見られる劣化現象 | チョーキング、塗膜の剥離、ひび割れ、色あせ、藻やカビ |

レンガ

レンガは、粘土や頁岩(けつがん)、泥を型に入れ、窯で焼き固めて作られた外壁材です。

レンガは、粘土や頁岩(けつがん)、泥を型に入れ、窯で焼き固めて作られた外壁材です。

レンガの寿命は、メンテナンスなしで100年以上と言われていますが、実際には欠けたり、色あせするのでするので、全くメンテナンスがいらないというわけではありません。

また、塗装自体は可能ですが、通常の塗料を使うと風合いがなくなるので、クリヤー塗料が使われます。

レンガは、耐震性、断熱性、耐火性、遮音性にも優れています。これは、素材そのものが丈夫なのもありますが、通常の外壁材の厚さが約12〜20ミリなのに対し、レンガは厚さが約70~90ミリもあるためです。

火災保険料が、サイディング等に比べると2分の1以下になる点からもレンガの性能の高さがわかります。

| メンテナンス周期 | 30年~50年 |

| 耐用年数 | 100年以上 |

| 単価 | 10,000~35,000円/㎡ |

| よく見られる劣化現象 | 欠け、ひび割れ、色あせ、目地の劣化 |

タイル

タイルとは、粘土、陶土、長石、石英などを砕き、成型し高温で焼き固めた外壁材です。

タイルとは、粘土、陶土、長石、石英などを砕き、成型し高温で焼き固めた外壁材です。

製法として、湿式と乾式の2種類がありますが、乾式が主流です。また、吸水率により、陶器質、磁器質、せっ器質の3種類に分かれますが、外壁で使うのは吸水率の低い磁器質とせっ器質です。

タイルは耐水、耐火、耐候、などの優れた性能があり、デザインやカラーのバリエーションも豊富です。塗装する場合は、風合いをなくさないためにクリヤー塗料を使います。

| メンテナンス周期 | 10年~15年 |

| 耐用年数 | 20年~40年 |

| 単価 | 10,000~30,000円/㎡ |

| よく見られる劣化現象 | ひび割れ、タイルの浮き・剥離、シーリングの割れ |

漆喰

漆喰は、水酸化カルシウム・炭酸カルシウムが主成分でできている外壁材です。

漆喰は、水酸化カルシウム・炭酸カルシウムが主成分でできている外壁材です。

日本では古くから、城郭・寺社・民家・土蔵などに使われていました。民家では、瓦や石材の接着や目地の充填、外壁や室内に施工されます。

| メンテナンス周期 | 10年~15年 |

| 耐用年数 | 100年以上 |

| 単価 | 6,000~10,000円/㎡ |

| よく見られる劣化現象 | ひび割れ、傷 |

板張り

板張りは、内部に水が入らないように板を張る木材を使った外壁です。下見板張りや羽目板張りとも呼ばれており、古くから日本の住宅に用いられています。木材には、ヒノキ、マツ、スギなどが使われ、断熱性と調湿性が高いのが特徴です。

木材の弱点は水です。雨風にさらされると色あせや腐食が起こる原因になりますので、定期的に塗装や防腐剤の塗布などのメンテナンスが必要です。

塗り替えのときは、高圧洗浄機は使わず塗装面の研磨を行い、木部専用のキシラデコールなどの塗料を刷毛で塗装します。

| メンテナンス周期 | 5年~10年 |

| 耐用年数 | 20年~50年 |

| 単価 | 7,000~13,000円/㎡ |

| よく見られる劣化現象 | 変色、腐食、反り、割れ、カビ |

外壁材を選ぶ時のポイント

外壁材の種類は多く、特徴や耐久性なども様々なので、どのように選べばいいのか悩まれている方もいるのではないでしょうか。ここでは、外壁材を選ぶ時のポイントを紹介いたします。

特にこだわりが無い場合

特にこだわりが無い場合は、現在主流の窯業系サイディングがオススメです。

理由としては、デザインや色の種類が豊富で、価格も他の外壁材に比べて安価という点が挙げられます。

また、あらかじめ工場で生産されたものを現場で張っていくため、一定の品質は保たれており、仕上がりが職人の腕に左右されることも少ないでしょう。

耐久性や機能性を重視している場合

耐久性が高い外壁材を探している方には、RC(鉄筋コンクリート)がオススメです。

RCの耐用年数は60年以上と非常に長く、さらに耐火性・耐熱性・遮熱性・耐震性などにも優れているというメリットがあります。

さらに、表面のデザインも打ちっぱなしや吹き付けなど様々な種類があるので、あらゆる雰囲気に合わせて仕上げることができます。

デザインの自由度を重視している場合

デザインの自由度を重視している場合は、モルタルがオススメです。

モルタルは、仕上げ方法が豊富にあるため、和風・洋風問わずその家にマッチしたデザインにすることが可能で、どのように仕上げるかによって大きく印象を変えられる特徴があります。

ただ、モルタルは既製品を使うのではなく、直接職人の手によって現場で施工されるものなので、品質が職人の技術力に左右されるという注意点もあります。そのため、経験豊富な実績のある業者に依頼することが重要です。

まとめ

外壁材には、サイディングをはじめモルタルやALC、ガルバリウム鋼板など様々な種類があります。

現在よく使用されているのはサイディングと呼ばれるもので、性能面やデザイン性に優れており、価格も比較的安価という特徴を持っています。

外壁材はメリット・デメリット、耐久性、価格などがそれぞれ異なるため、新築時やリフォームの際は、特徴をしっかりと理解したうえで選択することが大切です。

S 様

S 様 Y 様

Y 様 M 様

M 様 M 様

M 様 S 様

S 様 N 様

N 様 S 様

S 様 M 様

M 様